Couverture01

Comptes rendus

de faits locaux

de la guerre 14-18

racontés à mes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,

amis et connaissances.par Mr Victor RENOIR

Grand-Leez 1899-1974

Répertoire

1. Atmosphère internationale de 1909 à 1914

2. Les premiers mois de la guerre 1914-1918

3. Souvenirs des années de guerre

4. Qui suis-je ?

5. Les personnages principaux de mon récit : Pierre et Jules

6. Ma région

7. Ma maison familiale

8. Ma communion solennelle et celle de ma sœur

9. Déclaration de guerre

10. Comment j’ai attrapé la jaunisse

11. La cavalerie française dans ma région en 1914

12. La cavalerie ennemie dans ma région en 1914

13. La bataille du Long-Pont

14. Pierre, blessé est recueilli par le fermier, monsieur BORIN.

Rencontre avec les alsaciens, un miracle ?

15. Le courage de monsieur Théophile HENRY

16. Le courage de Jules et le civisme de monsieur Hector CLOSSET

17. Un soldat allemand vient chercher les prisonniers

18. Le patriotisme du Docteur LARIVIERE

19. Le déclin de Jules. Sa mort le 11 décembre 1916

20. Jules enterré dans notre jardin. Pierre m’apprend à fabriquer des mannes.

21. Le soldat allemand parle un wallon liégeois approximatif

22. Visite étrange d’un colporteur

23. Envoi de lettres, postées en Hollande, aux parents de nos prisonniers

24. Déportation en Allemagne

25. Rassemblements journaliers chez Sixte

26. Contrôle des allemands

27. Construction d’un abri pour Pierre

28. Abattage de notre noyer

29. Pérégrinations de Pierre

30. Visite chez le bourgmestre

31. Visite au bureau de ravitaillement

32. Pierre est emmené à Paris

33. Occupation du village par les anglais

34. Funérailles solennelles de Jules

35. Les rumeurs

36. La belle figure de Désiré LORGE

37. Retour de Jules à Bordeaux

38. Hommage au docteur LARIVIERE

39. Lettres de félicitations à ma famille

15. Le courage de monsieur Théophile HENRY

16. Le courage de Jules et le civisme de monsieur Hector CLOSSET

17. Un soldat allemand vient chercher les prisonniers

18. Le patriotisme du Docteur LARIVIERE

19. Le déclin de Jules. Sa mort le 11 décembre 1916

20. Jules enterré dans notre jardin. Pierre m’apprend à fabriquer des mannes.

21. Le soldat allemand parle un wallon liégeois approximatif

22. Visite étrange d’un colporteur

23. Envoi de lettres, postées en Hollande, aux parents de nos prisonniers

24. Déportation en Allemagne

25. Rassemblements journaliers chez Sixte

26. Contrôle des allemands

27. Construction d’un abri pour Pierre

28. Abattage de notre noyer

29. Pérégrinations de Pierre

30. Visite chez le bourgmestre

31. Visite au bureau de ravitaillement

32. Pierre est emmené à Paris

33. Occupation du village par les anglais

34. Funérailles solennelles de Jules

35. Les rumeurs

36. La belle figure de Désiré LORGE

37. Retour de Jules à Bordeaux

38. Hommage au docteur LARIVIERE

39. Lettres de félicitations à ma famille

Addenda

1. Atmosphère internationale de 1909 à 1914.

Quelques années avant la guerre 14-18, l’atmosphère internationale est très curieuse. Le monde perçoit mal qu’on s’aventure sur les bords d’un volcan.

Fin 1909, avec le décès du géant Léopold II [1], s’ouvre le règne d’Albert 1er [2], le Roi-Chevalier. L’exposition de Bruxelles, inaugurée fin avril 1910 est une ode aux industries nouvelles. Dans son discours d’inauguration, le roi Albert souligne que de nombreuses industries sont venues s’ajouter aux anciennes et que le peuple belge a ouvert et exploré de nombreux sentiers non frayés. Compte tenu de sa dimension territoriale, de la diversité de sa population, la Belgique est le premier pays commercial du monde. Son commerce extérieur a dépassé 6 milliards en 1907, soit supérieur de 53 % à celui de la France, toutes proportions gardées. L’exposition de Bruxelles, d’avril 1910, a ses gadgets, ses innovations. Le télégraphe sans fil, par exemple, permet au président français FALLIERES d’envoyer au roi Albert le premier télégramme sans fil reçu par le bureau de poste de l’exposition. Hélas, le 15 août, un incendie y occasionne des dégâts considérables. Or, ce jour-là, les recettes dépassaient un montant jamais atteint : plus de nonante mille francs, montant relevé à 18 heures. Il faut rappeler que les initiatives du nouveau bourgmestre de Bruxelles, Monsieur Adolphe MAX [3], font l’objet d’éloges soutenus de toutes parts. Enfin, l’Olympia [4] connaît une telle affluence au « mariage de mademoiselle BEULEMANS » [5] qu’on y donnera le spectacle de nombreuses matinées durant.

En mars 1910, le sénat a voté un texte prescrivant que les officiers, les médecins ne pourront occuper un poste dans la région flamande s’ils ne connaissent pas le flamand. Ces mesures ne vont-elles pas fatalement mener le pays à une séparation administrative ?

1911 connaît un essor fantastique de l’aviation. Le capitaine français BRENOT [6], par exemple, procède à bord de son avion en vol, à des expériences de transmission de télégraphie sans fil. En Belgique, Maurice MAETERLING [7] obtient le prix Nobel de littérature et Marie CURIE [8], en France, celui des sciences.

Une grande enquête se termine sur l’état de nos forces armées : elle suggère l’établissement d’une grande garnison à Beverloo qui puisse arrêter en tout temps le premier raid de la cavalerie allemande.

[1] Léopold II Roi des Belges (1865-1909) . En 1885, il fit reconnaître l’Etat indépendant du Congo comme étant sa propriété personnelle. En 1908, il le céda à la Belgique.

[2] Albert 1er (Bruxelles 1875) Roi des Belges (1909-1934). Son attitude dans la guerre de 1914-1918 lui valut le surnom de Roi-Chevalier. Il s’est tué accidentellement le 17 février 1934 aux rochers de Marche-les-Dames.

[3] Adolphe Max Ministre d’état, membre de la Chambre des représentants, bourgmestre de la Ville de Bruxelles. Décès le lundi 6 novembre 1939.

[4] Olympia Théâtre bruxellois dont le nom viendrait d’Olimbos, massif de la Grèce, 2917 m. Les Grecs en avaient fait la résidence des dieux.

[5] Melle Beulemans : « Le Mariage de mademoiselle Beulemans » connaît un tel succès qu’on y donnera le spectacle des années durant (1909 à 1914) et bien au-delà.

[6] Brenot Capitaine français.

[7] Maurice Maeterling : écrivain belge, d’expression française (Gand 1862 – Nice 1949). Il unit le symbolisme au mysticisme dans ses drames (La Princesse Madeleine 1889 ; Pelléas et Mélisande 1892 ; L’Oiseau bleu 1909) et dans ses essais (La Vie des Abeilles 1901). Prix Nobel 1911.

[8] Marie Curie Physicienne française d’origine polonaise (Varsovie 1867 – Sallanches 1934). Elle épousa Pierre Curie en 1895. Première femme à être titulaire d’une chaire en Sorbonne, elle découvrit la radioactivité du thorium et isola le radium. Prix Nobel de physique 1903, de chimie 1911.

En 1912, le 14 avril, le plus grand des transatlantiques, le steamer anglais TITANIC [9], entre en collision avec un iceberg dans les parages de Terre-Neuve [10]. Il s’engouffre dans les flots, dans la nuit du 14 au 15 avril, faisant plus de 2300 morts et disparus.

Cette année-là, à Paris, MISTINGUET [11] connaît un succès colossal aux Folies-Bergères [12].

La Joconde [13], célèbre tableau de Léonard de VINCI, qui serait le portrait de la florentine Monna Lisa est volée le 23 août ; elle sera retrouvée à Florence le 14 décembre 1913.

En 1912-1913, les guerres balkaniques ont créé en Europe, un état de tension que le moindre incident peut transformer en conflit armé.

Le 28 juin 1914 à Sarajevo [14], l’assassinat par un étudiant bosniaque de l’archiduc héritier François-Ferdinand d’Autriche fait office de détonateur. L’Autriche déclare la guerre à la Serbie.

FFsarajevo

L’Archiduc François-Ferdinand et son épouse

quittant l’hôtel de ville de Sarajevo quelques minutes

avant l’attentat qui leur coûta la vie.

Moins de 8 jours plus tard, l’Allemagne déclare la guerre à la Russie.

[9] Titanic Paquebot transatlantique britannique qui, lors de son premier voyage, coula dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 après avoir heurté un iceberg au sud de Terre-Neuve.

[10 Terre-Neuve Grande île d’Amérique à l’embouchure du Saint-laurent, devenue dixième province du Canada en 1949.

[11] Mistinguet (Jeanne Bourgeois, dite) Actrice de music-hall française (Enghien-les-Bains 1875 – Bougival 1956). Moulin-Rouge, Folies-Bergères et Casino de Paris. Chansons à succès ; Mon Homme 1920, La Java 1922, C’est vrai 1935. Connaît un succès colossal aux Folies-Bergères.

[12] Folies-Bergères : théâtre de variétés, doublé d’un cabaret.

[13] Joconde (La) : surnom d’un tableau de Léonard de Vinci, acheté à l’artiste par François 1er (Louvre). Ce serait le portrait, peint vers 1503-1507, de la florentine Mona Lisa.

[14] Sarajevo Yougoslavie, capitale de la Bosnie-Herzégovine. Attentat de Sarajevo en 1914 le 28 juin, contre François-Ferdinand, qui préluda à la première guerre mondiale.

[15] Davignon Ministre des affaires étrangères.

Les allemands viennent de déclarer la guerre à la Belgique.

La mobilisation de notre armée s’achève lentement dans de bonnes

conditions. Les français et les anglais

ont envoyé des troupes en Belgique.

Déjà en septembre, l’encaisse métallique de notre pays est transférée

dans les caves de la Banque d’Angleterre.

Elle s’élevait, en pièces d’or et d’argent, à environ 1 milliard. Les allemands qui arrivèrent le 20 août

s’imaginaient mettre la main sur une encaisse fort enviable à Bruxelles. Elle s’acheminait lentement mais sûrement

vers Londres. En mars 1919, elle reprendra sa place dans les coffres de la

Banque Nationale de Belgique.

Armeebelge

L’armée belge combat pied à pied

Des carabiniers coiffés de leur chapeau de cuir légendaire,

haut-de-forme, défendent une route.

2. Les premiers mois de la guerre.

Le plan allemand consistait, on le sait, à foncer en masse vers la France pour atteindre Paris en 4 semaines. Sur recommandation du Ministre belge de la guerre, monsieur DAVIGNON [16], il est fait appel au patriotisme de toute la presse pour qu’aucun communiqué relatif aux mouvements des armées ne soit publié. Il y a pourtant des bulletins de victoire partielle et des dénonciations d’horreur commises par les allemands.

Le 15 août, l’ennemi est à Bruxelles. Dès 8 heures du matin, le 20 août, des affiches, signées par le bourgmestre de Bruxelles, Adolphe MAX, sont posées sur les murs de la ville. Elles invitent la population à rester calme, à se garder de tout affolement et rappellent, en outre, les devoirs de tous les concitoyens envers le pays.

Le 22 août, également par voie d’affiches, les bruxellois apprennent qu’un général en chef allemand a fait brûler la localité d’Andenne [17] et que 100 personnes y ont été fusillées en raison d’une « surprise traître sur nos troupes ».

Les allemands exécutent à travers le pays un plan conscient d’intimidation. Ils incendient Visé [18], saccagent Aarschot [19], opèrent des massacres affreux à Tamines [20], à Dinant [21]. A Louvain [22], 226 personnes sont fusillées et la bibliothèque de l’Université est incendiée avec les Halles.

L’avance de l’armée allemande se poursuit : Bruxelles, Louvain, Malines [23], Dinant ouvrent successivement leurs portes. Cependant, il faudra plus de temps pour Anvers [24] qui ne cèdera qu’en octobre.

Dès lors, le front de l’ouest se stabilise sur l’Yser [25] au Nord, sur la Marne [26] au sud. La guerre des tranchées a commencé. La bataille de la Marne est l’ensemble des manœuvres et combats victorieux dirigés par JOFFRE en septembre 1914 et qui arrêtèrent l’invasion allemande et contraindront MOLTKE à la retraite. En août 1918, FOCH [27] remporta dans la région une seconde victoire.

[16] Davignon Ministre de la guerre.

[17] Andenne Ville de Belgique sur la Meuse, province de Namur, 25.000 habitants.

[18] Visé Ville de Belgique, sur la basse Meuse, province de Liège, 17.000 habitants.

[19] Aarschot Ville de Belgique, Brabant flamand, 26.000 habitants.

[20] Tamines Ville de Belgique, province de Namur, 8.160 habitants.

[21] Dinant Ville de Belgique, sur la Meuse, province de Namur, 12.000 habitants.

[22] Louvain Ville de Belgique, chef-lieu du Brabant flamand, sur la Dyle, 85.000 habitants.

[23] Malines Ville de Belgique, chef-lieu d’arrondissement de la province d’Anvers, 75.000 habitants.

[24] Anvers Ville de Belgique, chef lieu de la province d’Anvers, 800.000 habitants.

[25] Yser Fleuve côtier, né en France, qui entre en Belgique et rejoint la Mer du Nord (78 km).

[26] Marne Rivière française qui naît sur le plateau de Langres, passe à Chaumont, Saint-Dizier, Vitry-le-François, Château-Thierry, Meaux, et se jette dans la Seine (rive droite) entre Charenton et Alfortville. 525 km. Près de Saint-Dizier, une retenue (réservoir Marne) forme un lac de près de 500 ha. Le canal de la Marne au Rhin relie Vitry-le –François à Strasbourg.

[27] Foch (Ferdinand) Tarbes 1851 – Paris 1929. Il commanda l’Ecole de guerre en 1908, se distingua à la Marne et dans les Flandres en 1914, dirigea la bataille de la Somme en 1916 puis en 1918 commanda en chef les troupes alliées qu’il conduisit à la victoire.

3. Souvenirs cruels et ineffaçables

des années de guerre.

des années de guerre.

Le rappel qui suit est loin d’être exhaustif mais il énonce quelques faits qui ont fortement marqué la mémoire de nos aînés.

Par exemple, le crime des gaz mortels répandus par les allemands en 1915, la fusillade d’Edith Cavel [28] en octobre de la même année.

le rationnement : le pain est distribué à raison de 250 grammes par jour et par personne, à retirer chaque fois chez le même boulanger. A la campagne, on se procure de la farine à 1,30 fr. le kg. La ration tombe à 180 gr en avril. La viande se fait rare, le prix du bœuf a augmenté de 40 % depuis le début de la guerre, celui du porc de 130 %.

Heureusement, deux organismes ont empêché les belges de mourir de faim : ce sont la «Commission for relief in Belgium» [29] et le Comité National de Secours et d’Alimentation [30].

En 1916, à la fin de l’année, il semble que les atouts soient enfin dans le camp des alliés. A Verdun [31], par exemple, le fort de Douaumont [32], où un ossuaire abrite aujourd’hui des restes d’environ 300.000 soldats français, a été repris.

Cependant, le front de la Somme [33] coûtera la vie à 1.150.000 hommes dont 500.000 allemands et 650.000 alliés. A noter un épisode du 1er juillet 1916 sur la Somme qui coûta la vie à 50.000 anglais en 5 heures. Faute de posséder une armée de métier, les britanniques s’étaient engagés, toutes affaires cessantes et avaient formé une armée de 3.000.000 d’hommes. Confiants dans leur artillerie, ces fantassins s’étaient avancés, bien alignés, au-devant des mitrailleuses allemandes.

Dans les familles, même les plus aisées, la viande est rare, car elle est de plus en plus chère.

A Bruxelles, en rue, les bœufs ont remplacé les chevaux réquisitionnés par les allemands. Les marchands de charbon et les brasseurs s’en contentent. Les réquisitions touchent de plus en plus de produits.

[28] Edith Cavel : héroïne britannique (1865-1915) fusillée par les Allemands en octobre 1915 en raison de son activité au service des Alliés en Belgique occupée.

[29] Commission for relief in Belgium : commission dont le siège se situe à Londres, elle nous a épargné de la famine totale. Elle était placée sous le haut patronage des ambassadeurs d’Espagne, des Etats-Unis et des Pays-Bas.

[30] Comité national de Secours et d’Alimentation : comité complémentaire à la Commission for relief in Belgium. Distribue des vivres et des marchandises diverses.

[31] Verdun Ville française, chef-lieu d’arrondissement de la Meuse, célèbre pour la bataille de 1916 où les Français arrêtèrent l’offensive des Allemands.

[32] Douaumont Fort célèbre de la bataille de Verdun (1916). Présence d’un ossuaire abritant les restes d’environ 300.000 soldats tombés à Verdun.

[33] Somme Département de la Picardie. La Picardie, capitale Amiens, est une région groupant les départements de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme. Théâtre de batailles en 1914 (course à la mer), 1616 (Somme) et 1918 (Montdidier).

Somme (La) : fleuve qui se jette dans la Manche (baie de Somme), 245 km. Passe à Saint Quentin, Péronne, Amiens, Abbeville.

Somme (La) : fleuve qui se jette dans la Manche (baie de Somme), 245 km. Passe à Saint Quentin, Péronne, Amiens, Abbeville.

Par ailleurs, on déporte les ouvriers en masse. Gabrielle PETIT [34] est fusillée le 1er avril à 22 ans.

Les allemands tentent de se concilier les populations flamandes. A cet effet, l’université de Gand devient flamande par ordre de l’autorité allemande. Les notaires doivent imprimer les affiches de vente dans les deux langues. Les fonctionnaires ne peuvent plus correspondre qu’en flamand pour toutes les affaires qui concernent le nord du pays.

Enfin, c’est de février à décembre 1916, après avoir résisté aux violentes offensives allemandes en direction de Verdun sur les deux rives de la Meuse (DOUAUMONT, VAUX, MORT-HOMME [35]), qu’une offensive victorieuse franco-britannique soulagea le front de Verdun.

En 1917, le pouvoir en Russie passe aux mains de la DOUMA [36] et le 2 avril les souverains sont arrêtés. TROTSKI [37] publie, en novembre, un communiqué de victoire.

L’oncle SAM, pour sa part, relève le défi de l’Allemagne et le 6 avril 1917 les E-U entrent en guerre. Cette année-là, les avions appuient de plus en plus les troupes au sol et on projette d’installer une mitrailleuse à l’avant, tirant par l’hélice.

L’hiver est extrêmement rude.

Les déportations continuent. monsieur VON BISSING [38], gouverneur général à Bruxelles, est remplacé par monsieur VON FALKENHAUSEN [39].

La séparation administrative entre la Flandre et la Wallonie, voulue par les allemands, est acquise et son application réglementée par un arrêté du gouverneur général publié au Bulletin Officiel [40] du 25 mars.

Sur le front, pour relier Bapaume, chef-lieu du comté de Pas-de-Calais, à Albert, chef-lieu du comté de la Somme, sur l’Ancre, les allemands ont perdu des centaines de milliers d’hommes. A Cerny-en-Laonnais, pour monter sur le « plateau de Californie », lieu maudit de l’offensive violente du 16 avril 1917, commandée par le général NIVELLE, on a dénombré 270.000 tués, blessés et disparus dans la boue, les trous et les ravins. Le village de Craonne, chef-lieu du comté de l’Aisne, 78 habitants, a été pris 16 fois par l’armée française, perdu autant de fois en 4 années de guerre, rayé de la carte et enfin reconstruit dans le creux de la vallée. La chanson vengeresse « C’est à Craonne, sur le plateau, qu’on doit laisser sa peau » est rappelée par des panneaux en Laonnais. Le « chemin des dames » est ainsi appelé parce que les filles de Louis XV, Victoire et Adélaïde, parcouraient cette route empierrée pour se rendre chez leur préceptrice au château de LA BOVE.

[34] Gabrielle Petit : le 1er avril 1916, condamnée à mort par le tribunal du Sang, elle est fusillée par un peloton d’exécution. Elle avait 22 ans ! Elle s’était acquittée de périlleuses missions en passant et repassant la frontière hollandaise. Elle se refusa de dénoncer ses complices. Il existe à Bruxelles, place Saint Jean, un monument à sa mémoire.

[35] Vaux, Mort-Homme : forts célèbres de la bataille de Verdun en 1916.

[36] Douma Assemblée-conseil dans la Russie médiévale et tsariste. Sous Nicolas II, 4 doumas d’Etat (1906, 1907, 1907-1912, 1912-1917) exercèrent des fonctions législatives.

[37] Trotsky (Lev Davidovitch BRONSTEIN dit) Etudiant russe arrêté en 1898 pour son activité révolutionnaire et déporté en Sibérie (1900). Evadé, il rejoint à Londres Lénine et Martov. Préside le Soviet de St Petersbourg pendant la révolution de 1905. Crée l’Armée Rouge pendant la guerre civile.

[38] Von Bissing Gouverneur de Bruxelles.

[39] Von Falkenhausen : gouverneur de Bruxelles, succéda à Von Bissing.

[40] Bulletin Officiel : sorte de « Moniteur » reprenant notamment la publication périodique de textes officiels ou d’annonces obligatoires.

En 1918, dès le 8 novembre, l’Allemagne avait demandé que lui soient communiquées les conditions d’un armistice. C’est dans un train, à Rethondes [41], non loin de Compiègne, que le maréchal FOCH en donne connaissance aux vaincus. L’armistice est signé le 11 novembre.

Les prix de 14 à 18 font l’objet de diverses publications.

On relève que le prix du bœuf est passé de 2,50 fr. à 24 fr. le kilo, celui du porc de 2 à 25 fr, celui du pain de 0,30 fr. le kilo à 0,75 fr. le kilo.

Les pommes de terre passent de 0,12 fr. à 0,75 fr. le kilo, le beurre de 3,50 fr. le kilo à 42 fr.

Le café de 3 à 85 fr. le kilo et le lait de 0,24 fr. le litre à 1,35 fr.

Le pétrole fortement utilisé s’acquiert à 8 fr. le litre contre 0,18 fr. en 1914.

[41] Rethondes (Compiègne) Commune de l’Oise, sur l’Aisne, 504 habitants. Les armistices du 11 novembre 1918 et du 22 juin 1940 furent signés dans une clairière de la forêt de Compiègne proche de Rethondes.

Guerre_chien

Beaucoup, qui ne possèdent qu’un chien comme bête de trait, ont dû abandonner derrière eux tous leurs biens

4. Qui suis-je ?

Je m’appelle Victor RENOIR

Victor03

Je suis né à Grand-Leez le 07 août 1899 et j’ai épousé le 22 septembre 1923 Azélie DELOOZ qui était aussi une enfant du patelin.

Elle y était née le 31 octobre 1904.

Nous avons eu 3 garçons. C’est à leurs enfants et petits-enfants que j’ai fait la promesse de consigner par écrit les faits de guerre qu’il m’arrivait de leur narrer lorsqu’ils passaient quelques jours de vacances chez nous. Voici donc, très fortement condensé et basé sur ma mémoire, mais surtout sur les notes fragmentaires que j’avais précieusement gardées, le récit de certains événements de la guerre 1914-1918. Ils sont peu connus, parfois anodins mais toujours vrais. Mes petits-enfants les trouvaient cruels et pourtant lorsqu’un récit se terminait, ils en réclamaient un autre. Souvent leurs yeux étaient remplis de larmes.

D’entrée de jeu, je rappelle qu’il n’y avait pas d’électricité dans le village où j’ai grandi, pas d’eau courante dans les habitations. Par exemple, l’installation des lignes électriques fut réalisée dans la commune en 1924. Les habitations furent équipées en 1925-1926. Quant à l’eau potable, sa distribution fut assurée pour chaque foyer en 1963. Par conséquent, rappelez-vous, pas de lumière dans les rues pendant la guerre 1914-1918. Et dans les habitations et partout ailleurs où elle était nécessaire, il fallait se contenter des lampes à pétrole.

Victor_Azelie01

Victor_Azelie02

Mariage25_03

Mariage25_02c

Nos 50 ans de mariage en 1973.

5. Les personnages principaux de mon récit.

Les principaux personnages de mon récit me paraissent être les deux soldats français que ma famille a hébergés en 1914-1918. Ils ont fortement marqué ma jeunesse. Ce sont des cavaliers, blessés à l'échauffourée violente du Long-Pont [42], que ma mémoire situe le 15 août 1914.

Jules HAZERA

Jules HAZERA était né à Bordeaux et y habitait lorsqu’il fut mobilisé. Il fit son service militaire au Mans dans un régiment de cavalerie. Il participa à la bataille du Long-Pont et fut gravement blessé à la poitrine. Recueilli par ma famille, il fut soigné par le docteur LARIVIERE de Grand-Leez. Il mourut le 11 décembre 1916 et fut enterré dans notre jardin. L’exhumation et l’enterrement solennel au cimetière de Grand-Leez eurent lieu le 09 février 1919 avec la participation de 60 soldats anglais, de différentes fanfares et d’un nombreux public qui apporta, à l’occasion de cette manifestation, un hommage reconnaissant et largement mérité.

JulesHazera

[42] Long-Pont Importante ferme de plus de 100 ha, à la limite de Grand-Leez, sur le territoire de Thorembais-Saint-Trond. Elle fut héritée par Nicole Van der Straeten, veuve de Tom Hankart, qui épousa en secondes noces Philippe Poswick. Les familles Solvay et Hankart se partagent le Bois de Buis et quelques centaines d’hectares de terre aux environs.

Dans sa lutte contre la maladie, le courage de Jules fut remarquable. Je n’ai jamais oublié cet homme extraordinaire qui fut pour moi plus qu’un ami : c’était un frère.

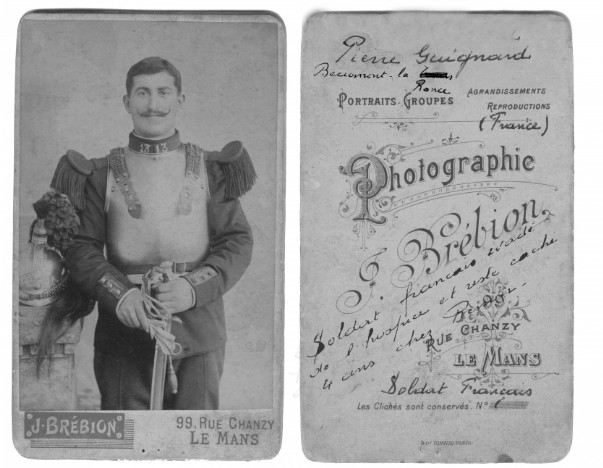

Pierre GUIGNARD

Pierre GUIGNARD était né à Beaumont-la-Ronce près de Tours, chef-lieu du département d’Indre-et-Loire, à 225 kilomètres au sud-ouest de Paris. A l’armée, il avait servi à Chartres puis à Versailles dans un régiment de cavalerie. Le 15 août 1914 il a participé à la bataille du Long-Pont où il s’est fracturé le pied droit. Il a séjourné chez moi pendant toute la durée de la guerre. Il fut soigné par le docteur LARIVIERE de Grand-Leez. Bien qu’il ait gardé des séquelles graves de la blessure au pied et que furent découvertes de graves fractures aux côtes, son état s’est amélioré au fil des ans. En 1918, à l’armistice, il contacta la grippe espagnole. L’armée française vint le reprendre et reconduisit le malade à Paris où il mourut après avoir revu ses parents et sa fiancée.

Pierre aussi m’a laissé un souvenir impérissable ; un sentiment d’amertume, d’impuissance m’a envahi et troublé mes nuits de longues années durant.

6. Ma région.

La région où je suis né et où j’ai grandi était peuplée à ma naissance d’agriculteurs laborieux et pleins d’expérience. L’exploitation de la terre était poussée à fond et peu de terrains restaient incultes. Seules étaient laissées à l’abandon les rares parcelles marécageuses dont l’assèchement eût été difficile et coûteux. La jachère a été abandonnée très tôt. C’est en travaillant la terre, en prodiguant beaucoup de soins aux labours profonds, aux semailles, aux plantations qu’ils ont obtenu d’excellents résultats. Bien entendu, ils ont procuré à la terre les engrais qu’elle réclamait, comme par exemple, les litières des vaches. L’institut agronomique de Gembloux [43] a formé beaucoup d’ingénieurs agronomes remarquables, certes, mais a également documenté, surveillé et conseillé nos agriculteurs. C’est pour ces raisons que l’agriculture belge jouit encore aujourd’hui d’une réputation fort enviable.

Vaches

En 1900, l’ensemble des terres cultivables (terres et prairies) couvrait environ 2 millions d’hectares et occupait 900.000 exploitants agricoles, la plupart cultivant plus ou moins 5 hectares. Ce nombre a diminué d’année en année et les petits cultivateurs ont été obligés d’abandonner la profession au fil des ans. La mutation a été la plus forte après la guerre de 40-45. La modernisation des techniques agricoles a été inévitable. Dès lors, les grosses fermes ont absorbé les petites et ont dû, en conséquence, acquérir le matériel moderne que nécessitait l’exploitation rationnelle de leurs nouvelles surfaces. Le tracteur, la moissonneuse-batteuse, l’arracheuse de betteraves sucrières ont transformé avec succès les anciennes méthodes culturales. Gembloux, en province de Namur, était le centre de ma région. Elle était bornée au nord par Bruxelles, capitale du royaume, à 50 km, à l’est par Liège à 100 km, au sud par Namur à 18 km et à l’ouest nous désignions habituellement toute la frontière française.

[43] Faculté des sciences agronomiques de Gembloux : c’est l’ancienne abbaye bénédictine de Gembloux qui abrite aujourd’hui la Faculté des sciences agronomiques. C’est, à l’évidence, un des fleurons du patrimoine monumental gembloutois qui fut construit de 1762 à 1779.

La Faculté a plus de 350 professeurs et 2.000 étudiants de différents niveaux, dont 25% d’étrangers

La Faculté a plus de 350 professeurs et 2.000 étudiants de différents niveaux, dont 25% d’étrangers

7. Ma maison familiale.

Je suis né dans une vaste et longue maison sans étage, aux murs de briques chaulées et au toit de tuiles rouges. Par un hall d’entrée carré, on débouchait à droite sur la cuisine, à gauche sur deux chambres, en face sur l’escalier qui donnait accès au grenier.

Celine-Victor

Ma grand-mère Céline Caels et moi-même en 1910.

La cuisine était la pièce principale de cette habitation. Ma mère préparait les repas et nous y mangions tous ensemble matin, midi et soir. Au centre, un poêle « crapaud » surgissait orgueilleusement du pignon ouest, faisant saillie entre deux piédroits soutenant le manteau de la cheminée. Celui-ci était soigneusement peint et entretenu et ma mère y avait déposé un crucifix et deux chandeliers.

Un réveil matin à sonnerie bruyante et au tic-tac insolent garnissait le coin droit tandis qu’à gauche un joli coffret gardait jalousement en son sein des épingles à cheveux, des boutons, d’anciennes lunettes, des épingles de sûreté qui dormaient profondément du sommeil de l’ennui.

Le poêle crapaud avait un fourneau en fonte, de forme circulaire, un pot boule comme nous l’appelions qui brûlait le bois et le charbon. Il s’insérait dans un énorme cendrier à quatre pieds, protégé par des isoloirs en verre fumés, et qui recueillait les cendres. Le pot boule contenait à sa base une grille sur laquelle couvait le brasier et toute sa surface intérieure était revêtue d’une bonne couche d’argile. Une longue pièce en tôle de section rectangulaire, la « buse » raccordait le pot à la cheminée. Elle était recouverte d’une « taque » en acier épais sur laquelle aimaient traînailler diverses casseroles. A la « taque » était suspendu un coffre en tôle émaillée, très utile en maintes occasions. On y maintenait volontiers, dans un coin éloigné du pot, la torche sèche et les petits bouts de bois qui serviraient le lendemain à l’allumage du foyer. La taque était bordée de garde-corps servant de protection mais aussi d’appui aux avant-bras à la recherche d’un peu de chaleur. Le pot était fermé par un couvercle garni de poignées hautes et rutilantes. Dans le milieu du cendrier, une fenêtre permettait d’introduire le tisonnier pour attiser la flamme en remuant les tisons du foyer ou les braises encore en ignition.

Du côté est, une porte donnait accès à la cave. Cette pièce servait de débarras mais on y conservait le pain, le beurre, le fromage et divers condiments utilisés pour l’assaisonnement. Il y avait une place de choix pour les pommes de terre et certains légumes à protéger bien que la réserve principale fût au jardin, sous terre, et dans des récipients ne craignant pas les rongeurs. Il y avait également toute l’année une provision de galettes, cuites patiemment au-dessus du foyer avec un fer prévu à cet effet. Ma mère les enveloppait d’un linge garantissant le maintien de leur fraîcheur et les plaçait sur la planche la plus haute fixée au mur de gauche. Plusieurs tréteaux, en effet, soutenaient des planches épaisses, recouvertes d’une toile propre et solide, une sorte de tissu sec et serré sur lequel on déposait certains petits ustensiles ménagers mais aussi les fers à repasser, les casseroles et en un mot tout ce dont la ménagère a besoin et qu’elle garde à portée de main. Au-dessus, suspendues en bon ordre, des poêles à frire de toutes dimensions. En dessous, la réserve de Kirsch, dans un tonnelet chevauchant un chevalet à sa mesure, cette eau-de-vie extraite de cerises ou de merises fermentées, importée du Luxembourg où ma mère avait des cousins que nous rencontrions chaque année. Le Kirsch, faut-il le préciser, n’était servi qu’aux grandes occasions. Encore que quand le rhume ou la grippe sévissaient, nous ne connaissions pas de meilleur remède. D’accord, disait ma mère, mais à petites doses. Comme le remède miracle était en permanence sous son contrôle… !

CelineCaels

On rangeait la vaisselle et la verrerie de table dans un énorme buffet à

deux corps, contre le mur de droite, tandis qu’à ses côtés, une magnifique

armoire à deux portes accueillait sur ses tablettes tous les objets nécessaires

à la vie courante. Il y avait également

la réserve de confitures, de sucre, de sel, de moutarde car nous vivions à plus

de 3 km du magasin qui aurait pu nous dépanner en cas de besoin. Et un renouvellement de nos provisions

s’effectuait à pied. Encore que ma mère,

profitant d’une visite au moulin pour faire moudre le grain et ramener la précieuse

farine et le son pour nos bêtes, réclamait une place dans le petit chariot que

conduisait oncle Ernest.

Céline Caels, ma grand-mère.

Au fond de la cave, au-dessus des pommes de terre, des carottes, un ou deux choux, et quelques autres légumes enlevés du jardin où un abri provisoire leur était réservé terminaient leurs courts séjours dans un triste amollissement.

Adossée au pignon sud-est du corps de logis, l’étable abritait généralement trois vaches laitières et au printemps quelques veaux. A l’extrémité de la propriété, à l’ouest, une seconde étable avait été aménagée. Elle ne renfermait que des génisses dont les plus âgées avaient 18 mois. Lorsque celles-ci étaient pleines de quelques mois, on les vendait. Il fallait bien se faire un peu d’argent et les beaux veaux de l’année revendiquaient, en grandissant, leur droit de prendre place dans ce nouveau logis. Cette étable quadrangulaire réservée aux jeunes bêtes était délimitée par des piquets solides reliés entre eux par des éléments plans, bordés de perches solides et remplis de paille de seigle de bonne épaisseur. Pour assurer leur parfaite rigidité, des étrésillons de bois, de section mince, étayaient l’ensemble. On les trouvait généralement chez les noisetiers adultes. La façade nord-ouest avait une porte de même conception ; celle du sud-est une ouverture que l’on bouchait rarement quelle que soit la température extérieure. L’étable occupée par les bovins jouit, en effet, d’une bonne température et une aération suffisante est indispensable. Pas de courants d’air, certes, mais une bonne circulation d’air et la porte ouverte. Telle était la consigne et personne, croyez-moi, n’aurait pris le risque de ne pas s’en souvenir.

La grange, attenante à l’étable, abritait la paille et le foin au-dessus de ses voussures. Une embrasure pratiquée dans le mur séparant ces deux volumes attendait qu’on veuille bien y installer une porte. L’outil indispensable à la préparation des rations hivernales de betteraves fourragères, un hache-betteraves primitif, trônait à la bonne place à deux pas du stock chaque jour renouvelé. Aux morceaux de racines charnus, on ajoutait de la balle, cette enveloppe du grain des céréales dont raffole le cheptel. Du côté opposé à l’étable, se reposaient dans la grange, des outils bien huilés, comme la charrue et les fourches d’été. Le tarare, utilisé surtout en hiver pour la préparation des semences et la récolte de la balle nécessaire à la préparation des repas était rangé le long du mur et soustrait à nos regards malgré son important volume. Remarquons enfin que la charrue choyée et bien graissée laissait entrevoir ses socs brillants resplendissants de lumière tamisée dans la pénombre de l’entrepôt. A la fenaison, tout le volume situé entre les voussures et le toit était rempli d’un foin sec et odorant qui exciterait l’appétit de nos vaches, l’hiver venu.

Comme dans presque toutes les fermes de la région, le mélange des litières et des déjections des vaches était évacué, chaque jour, sur une brouette conçue pour cet usage, dans une fosse aménagée au centre de la cour, en face de la porte d’entrée de l’étable. « Le fumier », ainsi appelions-nous cet endroit, n’était ni mal odorant, ni malsain et la basse cour y faisait d’incessantes recherches. Nous, nous y retrouvions l’engrais tant apprécié que nous restituions à la terre.

On accédait au grenier par un escalier dont les éléments constitutifs étaient rudimentaires. Des marches en sapin, de bonne épaisseur étaient fixées aux limons équarris par des pointes épaisses dont les têtes rouillées surgissaient, en désordre, à l’extérieur. Elles murmuraient, sifflaient, criaient selon l’importance de la charge à cause du gauchissement que leur avait fait subir le travail du bois. La main courante qui avait la section d’un manche de brosse était peu solide et paraissait à tout instant vouloir se détacher du limon. Cet escalier, qui me revient souvent en mémoire, n’avait pas de contremarche. Le jour central de plus en plus usé témoignait de peu de soins dont il avait été l’objet au fil des ans.

Une fois l’escalier franchi, on découvrait à la base de chaque pignon triangulaire, des sommiers qui supportaient un matelas soigneusement entoilé. Une housse supplémentaire les mettait à l’abri de la poussière jusqu’à la prochaine utilisation. En dessous de la panne faîtière, on pouvait se tenir debout sur 1 m 80 de largeur. Nonobstant la présence de torchettes en paille de seigle, à l’intersection des tuiles, de petits interstices laissaient percer des jets lumineux lorsque le soleil dardait ses rayons sur les versants du toit. Résultat d’autant plus appréciable que la petite fenêtre assise sur un chevron, à mi-hauteur dans le pignon de l’ouest ne diffusait qu’une lumière blafarde. Dans le pignon de l’est, il n’y avait qu’une ouverture de 40 cm de hauteur sur une largeur d’une demi-brique, juste en dessous de la faîtière. Etait-ce pour donner au grenier une aération permanente ou pour inviter la chouette à installer son nid chez nous ?

Prenant appui sur les solives ça et là, divers petits outils saisonniers attendaient, comme chaque année, leur période d’utilisation.

Derrière la maison familiale, nous avions un grand jardin, entouré de haies, qui fournissait à toute la famille les légumes et les fruits dont nous avions besoin. Il y avait, en effet, plusieurs pruniers, un cerisier, un poirier et de nombreux groseilliers, nécessaires à la fabrication des confitures que nous appréciions particulièrement en hiver. Il y avait aussi, j’allais l’oublier, un pommier d’âge respectable dont les fruits tombés avant octobre, cuisaient lentement dans le coffre du poêle crapaud.

Un sentier bordé de buis de belle taille, divisait le jardin en deux parties égales. On entretenait avec passion, cet arbrisseau à feuilles persistantes, car le jour des Rameaux chacun se rendait à la messe avec une branche de bonne dimension pour la faire bénir. On la divisait ensuite pour garnir d’une partie bénite le bâti dormant des portes de la maison ou les murs des étables.

A l’est, surplombant la haie de sa frondaison magnifique, un noyer au tronc énorme, d’une circonférence de 2 m 80 à hauteur d’homme, disait mon oncle, suscitait l’admiration des visiteurs occasionnels. Très tôt, dans ma jeunesse, je fus initié à l’art d’entretenir le jardin.

Laid-male01

Ma sœur Ida, oncle Ernest, ma mère et oncle Jules

Enfin, un poulailler, situé dans un enclos protégé contre les prédateurs, à quelques mètres de la niche du berger allemand, abritait les poules qui s’accommodaient de la discipline du groupe et occupaient les nombreux perchoirs confectionnés pour elles.

La porte d’entrée une fois ouverte, on découvrait à droite des mannes usagées, aux oreilles dégarnies, emplies de paille et qui servaient de nids aux pondeuses. D’autres mannes, plus nombreuses, garnissaient le côté gauche. Les poules qui ne rejoignaient pas le poulailler couchaient dans les arbres et il arrivait qu’un rôdeur en étrangle une ou davantage la veille des fêtes. Que voulez-vous, disait ma mère, avec sa franchise habituelle, sa bonhomie, sa simplicité, il faut que les enfants qui feront leur première communion dimanche prochain aient un bon repas pour fêter dignement l’événement. Et bravo à ce père ! Il a dû agir avec prudence et délicatesse puisque notre chien qui a le sommeil léger n’a pas réagi.

A 15m de l’habitation, le four à pains, coiffé d’une toiture basse aux tuiles rouges, avait fait l’objet d’une construction soignée en briques de même couleur. Il était chauffé par la mise à feu de plusieurs fagots bien secs qui portaient à la température souhaitable le sol et le plafond en briques réfractaires. Lorsque l’enceinte avait atteint la température souhaitable, on introduisait les moules contenant les pâtons que ma mère avait pétris avec adresse. Ils s’étaient gonflés pendant le temps de repos qu’on leur accordait avant l’enfournement. Pendant la durée de la cuisson, on fermait la gueule du four avec un morceau de tôle épaisse sur laquelle on avait assujetti une poignée au moyen de rivets.

Mai et août étaient l’époque des kermesses au village. A cette occasion, ma mère faisait de délicieuses tartes aux fruits à noyau tels que les prunes, les abricots, les cerises ou d’autres, qui avaient ma préférence, comme aux pommes passées, revêtues d’abricots. Ces tartes avaient une circonférence et une épaisseur supérieures à la moyenne car manifestement elles étaient plus grandes que celles qu’il m’arrivait de manger ailleurs. Vous penserez peut-être que j’exagère, que mes souvenirs d’enfant embellissent la réalité et pourtant, c’est vrai, elles étaient plus épaisses, plus grandes que toutes celles que j’ai vues ailleurs. En outre, leur saveur était inégalable. La fournée de fin août était la plus importante. Oserais-je vous dire combien de tartes savoureuses sortaient du four ? Oh, disait ma mère, 50, 60 je ne me souviens plus.

Quinze jours après la fête au village, avaient lieu la « remise ». Quelques forains installaient leur métier sur la place de l’église et il arrivait qu’après la messe un teneur de jeu interdit s’installe près du café et attire les adultes. Sur une table repliable rapidement, car il fallait disparaître si on annonçait la présence soudaine du garde champêtre ou des gendarmes, s’étalait une toile sur laquelle on avait peint 6 figures. A l’extérieur, rappelant le jeu de cartes, pique, trèfle, carreau, cœur. Au centre, ancre et soleil. Le teneur de jeu faisait danser 3 dés dans une boîte circulaire en cuir dont il cachait la sortie supérieure de la paume d’une main. Lorsque les joueurs avaient déposé leur mise, le teneur de jeu soulevait la boîte et découvrait les dés qui avaient, faut-il le préciser, chacune des 6 faces marquées des figures apparaissant sur la table. Alors il payait une, deux, ou trois fois la mise selon la position des dés et raflait les autres et le jeu recommençait… Beaucoup d’adultes participaient au jeu. Les jeunes n’avaient pas reçu une dringuelle suffisante et prenaient plaisir à observer le déroulement de la partie.

Il me paraît important de vous raconter ici, la visite de 3 des plus gros fermiers qui cultivaient d’importantes parcelles de terre autour de notre maison. Aux premiers labours, début septembre, ils rendaient visite à ma mère. Ils arrêtaient leur travail vers 16 h, un domestique se chargeant de la tranquillité des 3 attelages de chevaux réunis pour ainsi dire côte à côte. Ils répondaient à l’invitation de ma mère qui souhaitait, autant que faire se peut, les défrayer des dégâts commis par nos poules. Après avoir dégusté divers morceaux de tarte, choisis selon leur préférence, apprécié le café fort, on leur servait du Kirsch, de bonnes rasades dans des verres à alcool que remplissait aussitôt ma mère en bavardant des affaires de la terre : quantité de froment recueillie par hectare, d’avoine, de seigle, etc… Voulez-vous me dire, demandait enfin ma mère, combien je vous dois pour vous dédommager des dégâts causés par mes poules ? Et bien, disait l’un d’eux, nous en avons discuté, chemin faisant, sans pouvoir nous mettre d’accord. Combien de poules avez-vous ? Et bien, disait ma mère, selon les estimations de mon fils, une centaine. Selon mon frère Ernest, beaucoup moins. Le deuxième participant affirmait que pour estimer leur nombre, il faudrait les enfermer puis les laisser sortir une à une. Ce qui faisait rire tous les participants. Servez-nous d’abord à boire, dit enfin le troisième. Et nos fermiers, au ventre pansu, enfilèrent verre après verre. Chers amis, dit enfin l’aîné d’une voix ferme, nous avons été bien reçus et cette brave femme exerce le même métier que le nôtre. Elle surveille nos biens et nous prévient lorsqu’elle décèle ou suspecte une anomalie sur nos terres. En outre, il est impossible de connaître le nombre exact de poules qui occasionnent des dégâts aux récoltes. Par conséquent, elle ne nous doit rien. Absolument. D’accord répondirent les autres. Et ma mère de remercier chaleureusement en servant un dernier verre.

Meule01

En face de ma maison paternelle, le long du chemin de terre descendant à la rivière, il y avait un boqueteau où toutes les espèces ligneuses s’épanouissaient à l’envi. Il y avait, en effet, des saules, des charmes, des sorbiers, des bouleaux et certains d’entre eux avaient une circonférence, à hauteur d’homme, qui pouvait atteindre 40 cm, voire d’avantage. Les berges avaient généreusement favorisé la croissance des jeunes pousses et certaines protégeaient déjà de leur ramure naissante les recoins de la rivière. Dans la sinuosité décrite par le ruisseau, la violence occasionnelle du courant après l’orage avait créé de petites mares que l’eau visitait régulièrement en y dessinant des cercles. On y entendait parfois d’étranges clapotis. Serait-ce une épinoche bondissante qui n’a pas trouvé la profondeur à sa convenance pour y construire son nid ? Les roseaux avaient très tôt ceinturé ce petit paradis et des touffes d’osier naissantes protégeaient les martinets qui rasaient l’eau en engloutissant au passage des insectes voletant à la surface. Par temps chaud, j’ai observé la demoiselle avec son corset d’émeraude étincelant se balancer sur un roseau ou une brindille accueillante.

La lente fuite du jour emplissait mon cœur de chagrin et faisait saigner le soleil couchant. Le vol noir des corbeaux troublait la paix du soir. Et à la fin de l’été, un brouillard tissait son manteau de toile en s’élevant des prés encaissés qui nous entouraient tandis qu’à l’horizon s’allumait une étoile. Les oiseaux avaient choisi la branche où ils passeraient la nuit et une faisane besogneuse détroussait un nid de fourmis au profit de ses petits avant d’étendre sur eux une aile chaude et protectrice. Une grenouille coassait au loin, troublant cruellement le silence apaisant. Pourtant, une immense tristesse m’envahissait et je ne trouvais le sommeil que tard dans la nuit.

Ma mère recueillait les œufs chaque jour et emplissait de grandes mannes dissimulées sous l’escalier du grenier. Lorsque le marchand venait s’approvisionner, ma mère comptait les œufs par six, trois dans chaque main sous l’œil admiratif du négociant qui souriait sans cesse et qui répétait : « mais comment faites-vous ? ». Il m’en souvient, jamais je n’ai compris comment elle avait acquis cette maîtrise. Tout compte fait, j’admirais son adresse et les compliments que formulait le marchand, d’habitude intéressés et flatteurs, me paraissaient sincères car à chaque visite, il les renouvelait. Et avec une telle loyauté, une telle admiration ! Il faut dire enfin, qu’elle ne se trompait jamais ni sur le nombre ni sur le montant à recevoir.

Au printemps, il arrivait qu’une poule, ayant dédaigné nos couvoirs, bien préparés et où nous avions disposé des œufs à couver, sorte du bois avec une quinzaine de poussins pépiant et criant en cherchant leur nourriture. Voyez, disait ma mère, je ne devrai pas acheter de poulettes cette année puisque le ciel me les envoie. Et il va en arriver d’autres, vous verrez. Et notre orgueilleuse volaille de s’avancer, gloussant et caquetant, vers l’endroit où d’habitude elle découvrait une nourriture affriolante. Dès leur plus jeune âge, nos chats étaient dressés à s’éloigner des poussins par une méthode d’éducation qui donnait de remarquables résultats : je ne la décris pas car certains la trouvent cruelle. On leur avait appris qu’un poussin était méchant et dangereux car il piquait douloureusement lorsqu’on l’approchait. C’est la raison pour laquelle maman poule passait auprès d’eux avec sa nombreuse progéniture, sans méfiance, avec orgueil et mépris. Oui avec mépris. Et nos chats restaient impassibles, s’éloignaient à pas feutrés de la folle prétentieuse se promettant sans doute de lui administrer un jour une rossée de la plus belle facture.

8. Ma communion solennelle et celle de ma sœur.

J’ai fait ma communion solennelle en 1911.

A cette époque, le chapeau que nous portions pour la cérémonie religieuse était appelé « bonne ». Il a une jolie bonne disait-on. Mon Dieu, qu’elle lui va bien ! Nos parents avaient économisé sou par sou pour faire face aux dépenses inhabituelles qu’occasionnait cette cérémonie. Nos costumes venaient généralement de chez Jules Ferooz, le tailleur installé dans notre commune. La plupart des garçons étaient fiers de porter pour la première fois un long pantalon. Nos chaussures avaient été achetées chez « le clerc », le chantre organiste de la paroisse qui exerçait le métier de cordonnier. La « bonne » avait été achetée chez Noël Mathieu, grand ‘rue à Gembloux. Elle était attachée à la boutonnière factice dans le revers du veston car on craignait les coups de vent. L’intérieur était rembourré d’un papier de soie que nous avait offert Noël Mathieu avec une jolie boîte en carton. Nous en prenions le plus grand soin car ma mère me rappelait sans cesse que nous en aurions besoin dans deux, voire trois ans pour la confirmation. Ce sacrement, administré habituellement par l’évêque, devait nous affermir dans notre foi, dans nos convictions religieuses. Nous étions, dès lors, des soldats de la Foi. En 1911, on allait se faire coiffer chez Stouffe à Gembloux. Tous ces petits détails étaient importants et notre mémoire les a bien enregistrés et les ressuscite toujours avec la joie la plus intense. Si nous rappelons ces faits, c’est qu’ils génèrent, nous le reconnaissons, un petit pincement au cœur.

Les filles, faut-il le préciser, étaient resplendissantes dans leur robe de communiante. Elles portaient une aumônière et une bourse de soie, attachée à la ceinture, contenait l’indispensable mouchoir de poche et sans doute quelques fanfreluches très utiles pour la toilette. La fierté des mamans se lisait sur leur visage. Elles avaient revêtu des habits neufs pour solenniser la cérémonie et témoigner de leur joie et du respect qu’elles portaient à leur enfant. Sans doute aussi, le serment que prêtait ce jour-là, leur fille ou leur fils, d’être toujours fidèle à Dieu, de tenir les engagements de la profession de foi, les tenaillait emplissant leur âme d’une indescriptible amertume. Leur enfant n’était-il pas devenu adulte ?

La communion solennelle de ma sœur Ida avait également été une cérémonie émouvante. Ma sœur, ce jour-là, tout de blanc vêtue, me paraissait jolie et c’est avec la plus grande fierté que j’assistai aux offices du jour. L’église, il est vrai, était remplie en pareille circonstance, d’hommes et de femmes ayant revêtu des habits neufs. Toutes les femmes, à l’époque, portaient le chapeau et le curé aurait refusé de donner la communion à celles qui auraient eu l’impudence de ne pas le porter. Je le note au passage parce que ces usages sont aujourd’hui tombés en désuétude. Les communiants renouvelaient leurs vœux de baptême d’une voix forte malgré l’émotion rentrée. Et les chants soutenus par les orgues puissantes me faisaient chaud au cœur. Moi, dans mon coin, m’assurant que personne ne m’observait, je relevais la tête avec fierté, sans orgueil mais avec une immense satisfaction. Ces sentiments n'étaient-ils pas légitimes ? Parmi les communiantes, se trouvait ma sœur.

9. La déclaration de guerre.

Dans la nuit du 29 juillet 1914, le tocsin sonne l’alarme à coups répétés. Il faut avoir entendu les lourds battements incessants de cette cloche pour imaginer l’émoi, la frayeur, la tristesse qu’elle fait naître. La milice nationale est appelée aux armes.

Le 2 août, le Roi, debout devant le Parlement, oppose un fier refus à l’ultimatum allemand.

LeroiParlement

Le Roi des Belges, se rendant au Parlement,

est acclamé par la population bruxelloise.

Les teutons violent notre frontière est le 4 août et n’arrivent dans notre commune que le 15 août. C’est à cette date que fut tué sur le chemin de la gare Joseph Collignon (né le 29 janvier 1899, fils de Jean Joseph Collignon et de Marie Monfort).

Quant à Paul Destrée il fut traîné jusqu’à Autre-Eglise où il fut abattu le 18. Deux civils innocents dont on disait pour le premier qu’il avait reçu une balle dans le dos.

On n’a jamais compris pour quelles raisons ces civils innocents avaient été abattus et je me souviens parfaitement, malgré mes 15 ans de l’époque, comment les adultes réprouvaient avec colère ces actes de barbarie. L’ennemi tue sans vergogne. Des centaines de civils meurent sous les balles toujours pour des raisons mensongères et fallacieuses. A Andenne, Tamines, Dinant des civils sont fusillés sous les prétextes les plus faux comme, par exemple, une « attaque surprise sur nos troupes ».

10. Comment j’ai attrapé la jaunisse.

Cette coloration jaune de la peau, due à la présence de pigments biliaires, je l’ai subie en ce début du mois d’août 1914. Je vais vous faire un compte rendu de l’événement qui a généré ma jaunisse.

J’étais au jardin m’y promenant ou essayant d’apercevoir une pomme mûre parmi celles qui avaient ma préférence lorsque j’entendis soudain le bruit sourd de pas de chevaux sur un chemin de terre battue.

Je ne dus pas m’interroger longtemps.

Le long de la haie est du jardin, 3 uhlans obligeaient un dragon français à combattre. Je grimpai dans le noyer. Une frondaison épaisse me dissimulait parfaitement et je pus suivre le débat dans ses détails les plus cruels et malheureusement dans son interminable durée.

Reste immobile, me disais-je ; ils ne t’ont pas vu !

Les uhlans éprouvaient un plaisir non dissimulé à titiller le dragon de la pointe de leur sabre tout en obligeant leur monture à toujours rester bien en face du Français. Celui-ci maniait l’épée de façon de maître à telle enseigne que les uhlans poussaient des cris gutturaux violents, des cris de victoire chaque fois que l'un d’eux réussissait à le toucher de la pointe de son sabre.

Pensez donc ! 3 contre 1 ! Comment le dragon, en sortirait-il ?

Un uhlan lui asséna un violent coup de sabre dans les reins. Il fut touché et son ardeur à effectuer des moulinets qui jusque là avaient assuré sa défense se ralentit. Le cheval obéissait sur le champ à la moindre sollicitation de son maître.

Pourtant, de mon observatoire, je distinguais nettement les stries du sang qui coulait lentement sur son cou, ses épaules et ses cuisses. Le français fut touché et son ardeur à effectuer des moulinets qui jusque là avaient parfaitement assuré sa défense, se ralentit. Il voulu rompre le cercle qui l’emprisonnait et prendre la fuite. Son cheval était puissant, rapide et obéissant. Il l’éperonna sévèrement et obtint un démarrage rapide et foudroyant, nonobstant l’état apparent de ses blessures. En effet, de gros filets de sang dégoulinaient lentement vers le bas des jambes. Rapidement, les uhlans ramenèrent le cavalier français à l’endroit où le combat avait commencé. Sans doute, préféraient-ils la haie épaisse, le noyer, le pignon de la maison qui les mettaient à couvert. Je pleurais en silence en pensant au sort qu’allait sans doute connaître ce talentueux combattant maniant l’épée avec un tel courage, une telle adresse.

Le combat durait depuis une éternité et j’entends encore clairement aujourd’hui le bruit métallique des armes qui s’entrecroisaient. Enfin, le brave français fut désarmé d’un coup sec. Sa monture sous l’impulsion des jambes du cavalier et sans doute en raison de la douleur occasionnée par les coups reçus continua à tournoyer irrégulièrement. Le cavalier chuta lourdement sur le sol et resta immobile. Un uhlan maîtrisa rapidement le cheval français et un conciliabule s’engagea entre les 3 vainqueurs.

Ils vont l’assassiner, pensais-je.

Un teuton mit pied à terre et de la pointe du sabre obligea le français à remonter en selle. Il y parvint après plusieurs essais infructueux. Le blessé fut attaché solidement à la selle. Les allemands reprirent enfin la route en direction de Gembloux, l’un d’eux maintenant solidement les rênes du prisonnier.

Qu’est-il devenu ? A-t-il pu guérir ?

Certaines de ses blessures au cou, et dans le dos étaient vraisemblablement plus profondes qu’il n’y paraissait. Son incommensurable courage lui a-t-il permis de sauver sa vie. Et le malheureux cheval qu’est-il devenu ?

Je n’ai jamais compris pourquoi les allemands, si cruels, avaient décidé de ne pas tuer ce soldat français.

Longtemps j’ai revu le martyr enduré par le plus faible.

Longtemps le cliquetis des armes a labouré mes tympans, déchiré mon cœur.

Longtemps la tristesse m’a envahi et le souvenir de ce combat m’est resté vivace, indestructible.

Dans les journées qui suivirent ce combat, je me sentais malade, fiévreux, mal dans ma peau et désireux de me mettre au lit. Ma mère fit appeler le docteur.

Vous l’avez deviné : j’avais la jaunisse.

CasqueAPointe1915

Casque à pointe (1915)

-------------------------------------------